作者:陳相友 醫師

前言

2018年美國腎臟資料系統(USRDS)年報指出,台灣在接受治療的末期腎臟疾病的發生率 (493人百萬人口/年)及盛行率(3392人/百萬人口)皆為世界第一,其中因糖尿病而導致新發生之末期腎臟疾病的比率占了百分之四十六。再者透析病人的醫療支出逐年地增加,對健保已經是相當沉重的負擔,如何診斷及治療糖尿病腎病變已是刻不容緩的議題。

篩檢診斷

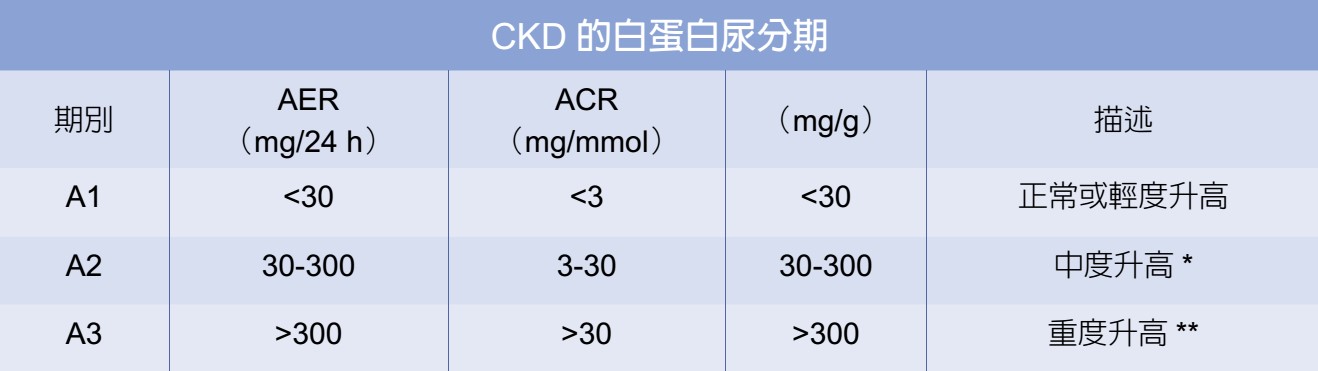

糖尿病腎病變的表現主要為腎功能的下降及白蛋白尿的發生,腎功能可依腎絲球過濾率(GFR)來分期(表一),而白蛋白尿亦可以不同的排出量來區分嚴重程度(表二)。典型的糖尿病腎病變自然病程則如(表三)所示,因代謝及血行動力學的異常,導致腎絲球發炎及傷害,最終結構受損演變為腎功能惡化及白蛋白尿的出現。然而並不是有糖尿病病史,加上上述二項指標,就理所當然地診斷為糖尿病腎病變。臨床上若未合併有糖尿病視網膜病變、病程太快或過長、合併有多重尿液檢驗異常或系統性疾病之全身表現等狀況時,仍須小心有其他潛藏的病因存在。總而言之,若有糖尿病病史,須定期追蹤腎功能及白蛋白尿的有無,以免錯過治療的黃金時間。

治療

(一)血糖控制

良好的血糖控制是延緩糖尿病腎病變惡化的核心。嚴格的血糖控制可避免微量蛋白尿的產生、巨量蛋白尿的惡化以及視網膜病變,並可減少微小血管併發症。然而伴隨而來的低血糖風險也是我們應小心注意的細節。

(二)血壓控制

已出現蛋白尿的糖尿病病人目標血壓應設定在130/80毫米汞柱,但是無下限的降低血壓反而使得死亡率上升,所謂的理想血壓設定應依照不同病人之病況做調整。而理想的血壓藥首選為腎素-血管收縮素系統抑制劑(RAAS inhibitor),藉由使出球小動脈擴張,降低腎絲球內壓力,進而保護糖尿病腎病變病人免於白蛋白尿增加及腎衰竭。

(三)其他多面向控制介入

血脂控制、低鹽飲食、運動、戒菸、減重等加上整合性的團隊照護,包括醫師、護理師、個管師及營養師等共同照護下,病人較能達成治療目標,而達成治療目標的病人發生腎功能不良事件的風險也可見到大幅降低。

結語

慢性腎臟疾病對國人的危害逐日加深,而糖尿病腎病變是其中的主要病因,延緩糖尿病腎病變的惡化是腎臟科醫師和病人共同的努力方向。近年來醫學研究快速進步之下,針對不同致病機轉的新藥物也應運而生。我們在期待這些新藥物尚須更進一步証實療效之前,血糖、血壓的良好控制及多面向控制介入等,仍然是控制糖尿病腎病變最根本的方法。

(表一)摘自2015臺灣性腎臟疾病臨床診療指引

(表二)摘自2015臺灣性腎臟疾病臨床診療指引

(表三)摘自2015臺灣性腎臟疾病臨床診療指引